Страны Европейского Союза в течение трёх лет помогали женщинам-инвалидам Кыргызстана стать полноценными членами общества. Зато парламентарии страны предложили иную «помощь», от которой многим стало не по себе — штрафовать женщин за рождение ребёнка с отклонениями по здоровью. То есть чужие страны выделяют средства, а законодатели, за которых голосовали кыргызстанцы, предлагают отнять деньги у детей-инвалидов? Сложно поверить, что такое возможно, но факты говорят сами за себя.

Он Сыдыков

Скандалом недели можно назвать заявление депутата Бакыта Сыдыкова, который предложил предотвращать рождение детей с инвалидностью на государственном уровне и штрафовать родителей, если ребёнок родился с отклонениями по здоровью.

За несколько часов на народного избранника обрушили горы критики в социальных сетях. Его даже сравнили с Адольфом Гитлером.

Напомним, он заявил, что «государство и так не справляется с обеспечением здоровых детей, а потому, по его мнению, нацию нужно «оздоравливать» заранее».

— Такие меры негуманны, но мы должны на это пойти ради развития молодёжи, — сказал Бакыт Сыдыков. — Мы не можем достойно обеспечить здоровых граждан, не то что больных. Сэкономленные средства можно направлять на развитие молодёжи. Все боятся говорить это, но нация должна быть здоровой.

Многие возмутились такой идеей, а тем более тому, что она прозвучала не от простого обывателя, а от человека, которого выбирал народ.

«Слова Сыдыкова напоминают самые мракобесные периоды истории, когда люди с инвалидностью считались «ненужными», «неполноценными», а их жизнь — «ошибкой системы». Это откровенная евгеническая идея, которая не имеет места в современном обществе. Мы не можем позволить себе возврат к идеям, которые были использованы в нацистской Германии, где инвалидность или болезнь становились поводом для уничтожения людей. Каждый человек, независимо от своих физических или умственных особенностей, имеет право на жизнь, уважение и на возможность быть частью общества. Мы не вправе решать, чья жизнь достойна, а чья — нет. Идеи депутата — это прямой путь к социальной изоляции и маргинализации целых групп людей. Эта идея не просто абсурдна, она преступна!!!» — написала на своей странице в социальной сети председатель Общественного объединения «Равенство» Гульмира Казакунова.

Ещё один пост в адрес депутата был от известной журналистки Татьяны Орловой, матери чудесной девочки Маргариты, которой врачи уже после рождения диагностировали синдром Дауна.

«Депутат Сыдыков! Куда бежать штраф оплачивать? Я мама ребёнка-инвалида! Только вы мне квитанцию выпишите. А в ней укажите, что штраф за то, что мы с мужем, вместо того чтоб отказываться от такого ребёнка и вешать очередного иждивенца на шею государства, сами его воспитываем и учим. И знаете ли, у нас неплохо получается. И не забудьте указать, что ни один врач ни на одном аппарате, ни одни анализы во время беременности (а мы к этому делу подошли серьёзно) не показали наличие синдрома Дауна у нашей дочки (это к вопросу о предотвращении рождения инвалидов). Вы, видимо, учились не ахти, что не знаете простых вещей — что патологии не всегда себя проявляют. Мы вот узнали, что у нас синдром Дауна, уже когда дочка родилась. И бились за то, чтоб выжила. Потому что она тоже человек. И от нас зависит, какой она станет. Кто из вас больше человек — вы, по-фашистски требующий чистки рядов населения, или она, любящая и помогающая каждому, утешающая всех?!» — написала Татьяна Орлова.

Бакыту Сыдыкову пришлось отвечать на критику. Выступая вчера на заседании палаты, он заявил следующее:

«Меня сравнили с фашистом, поставили рядом с Гитлером. Большое спасибо за это. Кем только не назвали. Но я очень благодарен этим людям, которые отозвались. Я так понял, они меня не так поняли. Поэтому я посчитал нужным выступить. В медицине есть главный принцип: чем лечить заболевание, лучше предотвратить. Сегодня этот постулат как никогда актуален. С каждым годом появляются всё новые и новые заболевания, и лечить их становится труднее и дороже. Особенно генетические, которые поражают детей, становятся трагедией не только для семьи, но и для общест-ва и государства. В Кыргызстане в среднем рождается 150 тысяч детей в год, и только небольшая часть родителей может вести беременность в соответствии с международными протоколами в хорошо оборудованных частных клиниках Бишкека и Оша …»

Поверят ли избиратели в такую откровенность народного избранника, сказать сложно. Между тем заявление спикера парламента Тургунбек уулу Нурланбека: «Нет необходимости на всё отвечать, если будем реагировать на каждое замечание и критику… Я, например, все это знают, никогда не отвечаю, потому что говорят и будут говорить. Главное — я работаю по совести и чист перед Богом. Пусть пишут, говорят, не надо им отвечать, возвышая их, не надо быть рабом 150 лайков и 150 комментариев» — вызвало у людей некоторое недоумение.

Тут депутатам хотелось бы напомнить, что их выбирал всё-таки народ, а не Бог.

Закончить не значит попрощаться

Теперь о хорошем и немного грустном. В 2022 году в Кыргызстане при поддержке Европейского Союза реализовывался проект «InKoom — содействие развитию справедливости и инклюзивного общества». В этом году он подошёл к завершению.

Его цель была амбициозной, но жизненно необходимой: содействовать формированию такого общества, где каждый человек — независимо от пола, возраста, национальности, инвалидности или социального положения — чувствует себя полноправным участником жизни страны. Речь идёт не просто о социальной поддержке, а о равных правах, доступности услуг, возможности влиять на происходящее и быть услышанным.

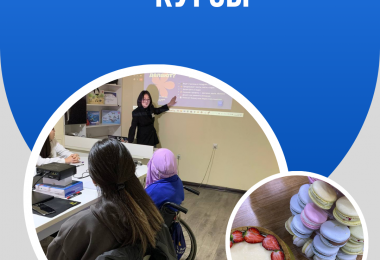

— Когда проект только стартовал, конечно же, у нас были некоторые сомнения, но в успехе мы не сомневались, — пояснила координатор Бактыгуль Исланбекова. — Составили план, в котором учли все детали и возможные нюансы. Начали с формирования фокус-групп, провели два базовых исследования. Первое — по инклюзивному измерению в Кыргызстане с точки зрения гендера. То есть какие проблемы у женщин с ограниченными возможностями по здоровью и чему надо уделить приоритетное внимание. Второе — по гендерным аспектам СМИ. Создали консультативный совет, куда вошли представители общественности и государственных органов. Проводили мероприятия, где подводили предварительные итоги, а также разбирали недоработки.

За три года работы проекта было обучено более 900 сотрудников государственных структур и представителей НПО по вопросам защиты прав женщин и девочек с инвалидностью, разработано более 30 информационно-образовательных продуктов, более 200 женщин и девушек с инвалидностью получили профессиональное образование, 30 из них уже трудоустроены. Общее число вовлечённых участников превысило 4500 человек, в том числе 3 248 женщин и 1 700 молодых людей.

Один из ярких примеров — история в Оше. Там после обучающих курсов по правам человека группа молодых активистов инициировала кампанию по установке пандусов в школах. Им удалось добиться изменений: в трёх учебных заведениях были установлены полноценные подъёмники и пандусы, соответствующие потребностям маломобильных граждан.

В Нарынской области благодаря работе женской инициативной группы удалось расширить доступ к дошкольному образованию для детей с особыми потребностями. В рамках проекта женщины прошли обучение и смогли даже участвовать в формировании местного бюджета, добившись финансирования необходимых условий в детском саду.

Как у неё получилось

Одна из участниц проекта — Гульзар Дуйшенова. Сейчас ей больше сорока лет. Её история — пример удивительной настойчивости и борьбы за лучшие условия для людей с инвалидностью в Кыргызстане. Несмотря на ограничения по здоровью, Гульзар смогла освоить несколько профессий и добиться снижения порогового балла для поступающих в вузы людей с инвалидностью.

Инвалидом она стала в 26 лет. Около 20 лет назад по вине пьяного водителя она попала в ДТП. Диагноз — перелом позвоночника. Справиться со всем, что произошло, Гульзар помогал супруг. Однако через год после той страшной аварии он погиб и женщина осталась одна с двумя детьми. Началась длительная депрессия.

Адаптироваться к новой реальности было сложно. В то время реабилитационных центров в Кыргызстане не было, как и доступа к информации. Трудно было познакомиться с людьми, у которых такие же проблемы, не было мотивирующих историй и примеров перед глазами. На принятие новой себя Гульзар понадобилось пять лет.

— Я не знала, как дальше жить, и думала, что я такая одна на свете, — поделилась женщина. — Живёшь с ожиданиями, с надеждой, что завтра встанешь на ноги и побежишь. Обиднее всего, что не было поддержки родственников. Бывало, за глаза называли калекой, говорили, что я полный ноль, что я больше ничего не могу. Не могу высказывать своё мнение, что я должна просто жить и принимать свою особенность как наказание. Мою семью, моих родных и близких устраивало, что я дома сидела. Никуда не выходила. Они убеждали меня, что я уже должна принять это как судьбу и сидеть дома. Самое главное для них, что я не голодная, а что у меня было на душе, чего я хочу и какие у меня цели, — это их не волновало. Сложнее всего было с мамой, которая считала, что мне лучше сидеть дома. И всё же я нашла в себе силы поменять жизнь.

Ситуация изменилась, когда Гульзар смогла принять своё положение и не рассматривать случившееся с ней несчастье как приговор. Она твёрдо решила изменить свою жизнь. Теперь помогает девушкам с ограниченными возможностями обрести себя.

Любовь БОРИСЕНКО